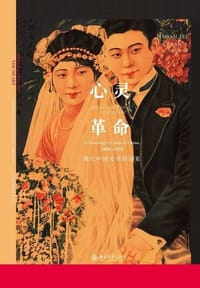

书籍介绍

在《心灵革命》中,作者通过对情感话语的细致剖析,揭示了情感在历史和社会变迁中的复杂性。本书不仅让我们看到了情感如何影响个体和群体,还探讨了情感与道德、文化、社会结构之间的互动关系。随着社会的不断发展,情感的地位和作用也在不断变化,这本书为我们理解情感在现代生活中的意义提供了独特的视角。

作者简介

李海燕, 斯坦福大学的教授, 致力于汉语与比较文学研究. 她的作品触及心灵深处, 如《心灵革命》和《陌生人与中国的道德想象》等, 在学术界产生了深远影响. 另一方面, 修佳明, 拥有北京大学现代文学硕士学位, 著名的翻译家, 翻译了詹姆斯·贝尔的《如何写出炫人耳目的对话》和詹姆斯·弗雷的《悬疑小说创作指导》等作品,为中英文读者搭建起文化交流的桥梁.

推荐理由

《心灵革命》通过对中国历史和文学中情感话语的深入分析,展现了情感在现代主体、性别和群体概念演变中的重要作用。本书以清晰的历史脉络和丰富的文化背景,探讨了儒家、启蒙和革命时期情感话语的变迁,揭示了情感在现代性内部冲突中的地位。对于那些对文学、文化研究、社会学或心理学感兴趣的读者来说,这本书是一本具有启发性和深度思考的读物。

适合哪些人读

对文学与文化研究感兴趣的学者和学生

关注社会变迁和人类情感的心理学家和社会学家

对性别、身份和群体认同有深刻思考的读者

对现代性及其内部冲突有好奇心的读者。

关注社会变迁和人类情感的心理学家和社会学家

对性别、身份和群体认同有深刻思考的读者

对现代性及其内部冲突有好奇心的读者。

书籍脑图

目录

用户评论

选题以小见大,非常有趣:自晚明文人发现“情”的价值以来,“情”或“爱”即被赋予了“超善”的理想化内涵。五四知识分子打破了儒家的感觉结构(情与礼的统一),为“爱情”注入了启蒙文化的新内涵,但实际上仍将“爱情”视为一种超验性的超善结构。实际上,鲁迅、张爱玲等文学家仍敏锐察觉了“爱情”的世俗性。随着弗洛伊德精神分析的传播,“爱情”在施蛰存等小说家那里似乎彻底被泛性化了。在民族主义者那里,“情”被理解为更为博大的“民族同情”;而在左翼革命作家那里,“爱情”则逐步被边缘化,始于“爱情/革命”模式(爱情幻觉后投身革命)”,发展为“革命/爱情”模式(为革命事业牺牲爱情),终于爱情的缺席。不过,随着毛时代的结束,“爱情”再次被发现,并重回私人领域而与消费文化相纠缠。

把文学/文化史写成思想史的例子。表面是追索“爱情”话语的现代演变,但核心是泰勒(现代社会生活的基础和道德来源)、福柯(围绕现代个体的科学话语和真理游戏),还带后殖民、社会建构论对于启蒙普遍(人道)主义的批判;借用威廉斯的“感觉结构”反而最没看出来有多特别。以“情绪作为新的社会秩序合法性基础”的现代根本转变为基点,梳理了帝国晚期“情教”、五四个人/浪漫主义、国族-阶级革命三个阶段“情感”在“个人”与更大共同体/更高秩序关系间的起伏脉络。在一些总结精炼的历史张力中(比如五四的爱情至上主义如何无法保持而必须同其他社会条件协商并从hypergood降为日常性的good;又比如爱情和革命两者的冲突以及后者对于前者的最终收摄)展开文本分析。

迷迷糊糊。五四批判儒家礼教的伪善继而鼓吹自由恋爱乃至性解放式的无政府主义与激进主义是否合宜?还是堕入为解放而解放的另一极端,所以遭到左翼与保守主义的双重批判。/夏丏尊的一个特殊观点:女性最大的敌人在于她自己,若是把婚姻与母亲当成镣铐,则这种权利与义务成为卑贱劳役,而非神圣义务。觉醒程度越高则经受折磨愈重。/张东荪:中国萎靡不在于礼教吃人,而在于其空洞的存在状态。而批判儒学本身有可能只是为了标示自身进步的姿态。/ 革命+恋爱的文学课题是宏大叙事与个人私人情感的结合,当我们在讨论革命议题时,是否忽略了当事人的主观能动性与那个理想时代专属的爱的神圣性与无私性,而把责任推给官方?如今资本腐蚀下的速食爱情和解构一切关系与身份的年代比又何如,昔不如今还是反之?我不认为现代中国以前,民间无真正的亲密关系。

我一向怀疑一件事,在一段时间内汉语的表达中,有“爱”、“情”但未必有“爱情”。而“爱情”的建构伴随着个人的解放,在不断地涌现,今天仍在继续。因此如若讨论中国文学中的爱情观念,其实某种意义上是“在中国文学中发现爱情”,特别是在作者讲的这段故事之前。

本书再度证明了一切观念都是“社会建构”,而人文学科的魅力就在于剖析其背后的真相。对我来说最大开眼界的观点是以“浪漫爱”为代表的情感在现代中国构建个人身份认同乃至民族主义中起到的关键性作用,这是之前我思考民族主义时从未触及的方向。看民国时期的知识分子关于爱情和婚姻的讨论,恍惚有就在当下的感觉,在后毛泽东时代,我们对情感的理解也许也经历了某种轮回。很可惜李海燕老师只是在结语里匆匆带过了对90年代的阐述——极端个人主义中的民族主义的再度崛起感觉可以新开一课题了。

断断续续看了好几天。这书简直是打在我没文化心灵上的一记重锤,毕竟之前一直对中国现代小说没有任何兴趣,也没看过多少,作者的几乎每一次文本解读都让我大开眼界直呼又学到了,特别特别是鸳蝴派的那部分。就着“爱情”的话题,以“儒家”“启蒙”“革命”三重解层次讲“感觉结构”在特定历史背景下的变迁。然而令我感受最深的不是什么空落落的“爱情都是建构的”之类的东西,而是,作为一个不得不维护自身主体性以证明身份的“现代人”,如何在时代给予的不同话语资源中辨查、挑拣,以克服要么自私要么虚伪、要么混乱要么僵死的悖论,去主宰包括爱情在内的感知结构,而不是被它们背后的东西所主宰。一言以蔽之,去表达爱,而不要被“爱”所表达。

为“阐明爱情的话语在20世纪中国以民族主义为导向的政治和社会想象中扮演的角色”。情感表达与感觉的呈现,和社会进程是一体的。作者旁征博引,讨论文学作品反复出现查尔斯泰勒,卢曼,甚至伊娃伊罗斯这样的人物。刚阅读时感觉非常惊艳,对作者分析文学作品的方式和精致的文笔很感冒。把爱情当作不断变化的社会要素进行道德和时代的分析,和民族主义什么的联系起来。思路是非常有启发性的,文学的学者总有很强的洞察力,还有把他们用隐喻的感觉形容出来的精巧记忆。但,太“绵密”了,读到革命的爱情的时候就有点读不下去,直接跳到结语。

对于各类话语对爱的诠释与利用,有启发。不过,真的是难读,太多术语了。

以文学作品、知识分子写作、报纸文章为情感话语的分析样本,聚焦的是更加广义的爱的概念,或者说研究的是情感在现代中国的谱系,而绝非仅仅局限于副标题所说的爱情,只不过在中国现代化进程“情”由儒家无性化的道德向浪漫爱、性欲和爱国热情的转化的过程中,爱的确扮演了重要角色。在情感谱系的梳理中,作者最终想要展现的是现代的情感性主题和现代政治群体之间的紧密关联,辨明转换生成的过程,听起来蛮枯燥的,但实际对于“情”的情景式再现实在太清晰和迷人了,语言感觉很好,不愧是列文森奖得主,是需要仰望的那种写作。

用文学文本和史料勾勒出“爱情“话语的形成过程,启蒙、儒教、革命三者交织,但是我也同样好奇,消费主义和爱情意象的勾结为何缺席于这场讨论之中。

书籍解析

立即阅读